« Roland ? C’est Anne-Marie. »

En cette fin d’été, la voix d’Anne-Marie Miéville, la femme de Jean-Luc Godard, résonne au bout d’un téléphone fixe.

« J’espère que c’est pour une bonne et pas une mauvaise nouvelle, s’inquiète, de l’autre côté du fil, Roland Tolmatchoff.

— Un peu les deux, hésite Anne-Marie Miéville. Je te passe Jean-Luc. »

Quand on choisit de préparer sa mort, on a le temps d’ordonner la valse de ses adieux. Si Godard a téléphoné à Roland Tolmatchoff, c’est peut-être parce que cet ancien comédien, assistant réalisateur, vendeur de yoyos, chineur et libraire suisse de 92 ans était son plus vieux copain. Son plus vieux copain vivant, en tout cas, quelques mois de plus que Godard, la même collection de souvenirs dans le siècle dernier : ils avaient 20 ans en 1950. Et voilà que résonne dans le combiné du vieil homme cette voix unique, à la fois tremblée et grave à force de cigares fumés, ralentie par un léger cheveu sur la langue et un soupçon d’accent suisse.

« Roland, je t’embrasse, je m’en vais. »

Quelques semaines ont passé depuis la mort de Jean-Luc Godard, le matin du 13 septembre. Un « suicide assisté », autorisé et encadré par la législation helvétique. Depuis sa maison de retraite genevoise, au terminus de la ligne de bus 7 qui mène au lieu-dit Bout du monde, Roland Tolmatchoff remonte le fil de sa vie et de son amitié avec le cinéaste de la Nouvelle Vague. Le pensionnaire suisse est né à Kharkov, dans l’une des républiques soviétiques d’alors, aujourd’hui en Ukraine.

Il avait 8 ans quand sa mère, pour fuir les bolcheviques, l’a pris sous le bras avec ses frères et sœurs en 1938 et s’est exilée en Suisse. « Je crois que mon père, un pur Ukrainien opposé aux purges de Staline, écrivain diplomate qui, par francophilie, m’a prénommé du nom de l’écrivain Romain Rolland, a été dévoré par des loups après s’être échappé d’un bagne des îles Solovki », dans la mer Blanche, raconte Tolmatchoff. Avec sa longue barbe neige-argent et ses cheveux effilochés, on croirait Gandalf ou Saroumane, les magiciens du Seigneur des anneaux, de Tolkien.

Trois noces et un témoin

Durant les années 1950, le Parador, un tea-room de la place de Rive à Genève, est le repaire d’une petite bande qui ne vit que pour le cinéma. Un jeune dandy mi-suisse, mi-francais aux lunettes fumées en est. En terrasse, Tolmatchoff, autodidacte des salles obscures et fabuleux collectionneur de livres sur le 7e art, impressionne Jean-Luc Godard par son culot avec les filles et son « archivisme mental » : « Je récitais par cœur les génériques des moindres petits films, les noms des assistants, des éclairagistes et des décorateurs. »

L’un comme l’autre raffolent des poésies de Supervielle et des films de Marcel Carné ou de Julien Duvivier. Dans la « boîte aux trésors » de Tolmatchoff, un carton rangé sous le lit médicalisé, on trouve quelques archives émouvantes de ces jeunesses emmêlées, comme ces deux billets de cinéma du Palace, à Lausanne, et vieux de plus d’un demi-siècle. Ils datent de 1960, quand Godard tournait Le Petit Soldat, son deuxième long-métrage, et avait enrôlé Roland comme assistant. Un matin, il décommande le tournage et fait renvoyer chez eux les techniciens et les acteurs, « soit, précise Tolmatchoff, ma mère, ma sœur et mes maîtresses de l’époque : j’avais fait tout le casting. » Le futur maestro a rendez-vous « au cinéma avec Anna », l’actrice vedette de son film. Les tickets sont là, roses, sous nos yeux. Sur l’un, Godard a écrit : « J’aime. » Sur l’autre, « Anna ».

Un an plus tard, en 1961, l’Ukrainien fut le témoin du mariage de Jean-Luc Godard avec Anna Karina. Et encore, en 1967, pour celui avec la comédienne et future écrivaine Anne Wiazemsky, petite-fille de François Mauriac. En Suisse, les deux fois, à Begnins, bourg plutôt cossu posé dans une campagne vaudoise verdoyante et proprette, avec vue dégagée sur le Léman. A l’époque de sa première union, le réalisateur d’A bout de souffle a Paris Match à ses trousses, qui fait sa « une » sur les noces. « Le syndic [le maire] avait pour bureau une pièce de l’auberge communale, bref, la mairie faisait bistrot, raconte Tolmatchoff, c’est pour ça que Godard l’avait choisie deux fois. Il voulait aussi épouser Marina Vlady [qui avait tourné avec lui Deux ou trois choses que je sais d’elle en 1966], mais ça n’a pas marché. » Un peu plus tard, Jean-Luc Godard dira : « Anna Karina, Anne Wiazemsky (…) ont joué un rôle dans mes films, Anne-Marie Miéville a joué un rôle dans ma vie. » Pas très élégant.

Le reclus de Rolle

Le réalisateur a passé son enfance entre le 16e arrondissement parisien et ce coin du canton de Vaud où s’était un temps installé son père médecin. Anne-Marie Miéville, elle, a vécu une enfance suisse dans une famille de la petite bourgeoisie horlogère, avant d’épouser le publicitaire français Philippe Michel. Elle est aussi venue à la photographie de plateau de cinéma par militantisme : elle gérait la librairie Palestine à Paris et a croisé Godard en 1972, signant avec lui Ici et ailleurs, réflexion sur le trucage de l’information à partir du cas palestinien.

Elle devient sa compagne et sa complice pour une grosse dizaine de films, comme Passion, tour à tour ou à la fois monteuse, coscénariste – Sauve qui peut (la vie), Prénom Carmen, Détective –, assistante, avant de signer seule ses réalisations, à partir de 1983. Suit un mariage, mais en toute discrétion, cette fois – il y a douze ans, croit savoir le New York Times. Soit très longtemps après leur rencontre et leur installation, au milieu des années 1970, au bord du lac Léman, à Rolle.

Pourquoi ce bourg ? « Parce que c’est nulle part », répondait Godard, qui trouvait que, avec ses plans d’eau, ses villes, ses flancs de coteau, ses ciels et ses montagnes, la Suisse était à elle seule un décor de cinéma idéal. A 20 kilomètres de là, Nyon la belle se visite : Tintin s’y est arrêté dans L’Affaire Tournesol, Pablo Neruda y a caché ses amours, les festivaliers amateurs de chanson s’y retrouvent l’été, Godard y a randonné avec les éclaireurs et joué au foot enfant. Rolle, elle, se traverse sans s’arrêter, comme ces trains directs de Genève à Lausanne qui fendent les quais de la gare dans un sifflement strident avant de s’évanouir : « Fffffiouffffff… »

« Rolle est encore plus discret que le reste de la Suisse. » Un commerçant du bourg où vivait Godard

Ses 6 000 habitants semblent tous tendre vers un bien-être bourgeois offert à chaque pas-de-porte de ses rues silencieuses – boutiques de toilettage pour chien, ateliers de yoga, méditation, « coaching émotionnel », réflexologie plantaire… « Breathe Life », propose une enseigne de la rue du Nord, à quelques centaines de mètres de la petite maison du réalisateur de Pierrot le fou, entre un temple et une église évangélique : deux sentinelles protestantes qui semblent veiller à son insu sur ce descendant de la grande famille huguenote des Monod, les riches fondateurs de la Banque de Paris et des Pays-Bas.

La maison endormie

Pour dénicher ce domicile, ne compter ni sur le voisinage ni sur les retraités en goguette occupés à promener leurs chiens, comme naguère Godard avec Loulou-tout-fou ou Roxy. « Rolle est encore plus discret que le reste de la Suisse », résume un commerçant de la Grand-Rue. Pas grave, la dernière demeure du cinéaste figure dans ses derniers films, intérieur/extérieur, et même dans ceux de collègues descendus un jour ou l’autre en Suisse pour converser ou quémander l’onction du grand homme.

Une scène du documentaire Visages villages, d’Agnès Varda et JR, filmée en 2016, est devenue culte. La réalisatrice, décédée en 2019, pleure de trouver close la porte du maître et un mot inscrit à son intention. Vrai lapin ou trucage ? « J’avais provoqué gentiment Varda : “Tu avais tout combiné avec lui, c’est clair, une scène de vos retrouvailles n’aurait eu aucun intérêt pour ton film”, confie le critique de cinéma Alain Bergala. Je trouve qu’elle s’était défendue mollement… »

Rue des Petites-Buttes, les volets sont clos – ils l’étaient souvent, même de son vivant. Des fans ont dessiné des haïkus sur les vitres d’une véranda dont la peinture s’écaille : « JLG 4 ever », trois initiales rendues fameuses par l’autoportrait du réalisateur, JLG/JLG, sorti en salle en 1995. Un tournesol a été accroché à la butée des persiennes. Un bouquet de plumes s’ennuie dans un mug décoré d’une mauvaise copie du Clovis endormi de Paul Gauguin, posé sur la boîte aux lettres. En 1997, dans Nous sommes tous encore ici, l’avant-dernier long-métrage d’Anne-Marie Miéville, une femme jouée par Aurore Clément disait à son compagnon, interprété par Godard : « J’aime l’homme que tu es, mais je ne te supporte pas toujours. » L’épouse du cinéaste vivait à la fois tout près et ailleurs, à 350 mètres de là, mais devant chez lui, leurs noms restent accolés comme dans un générique : « JL Godard/AM Miéville ».

Le jeune homme et la mort

« Comment imaginer qu’il n’ait pas pris la décision de ce suicide programmé avec elle ? », interroge l’ex-critique de cinéma de Libération Gérard Lefort. Voilà longtemps que Jean-Luc Godard manque de mourir, longtemps qu’il parle de sa mort, longtemps qu’il flirte avec elle… Avant de ressusciter, fringant et plein de vie. Jeune, il se tape parfois étrangement la tête contre les murs. Jaloux à en crever d’Anna Karina, il découpe ses costumes au rasoir ou feint de se taillader les veines. « Je me souviens qu’à deux reprises Eric Rohmer et moi, inquiets d’être sans nouvelles, l’avions cherché dans tout Paris », raconte Roland Tolmatchoff.

« La dernière fois que je suis venu le voir, en 2015, Anne-Marie m’avait remercié en disant : “Il est très seul et il aime bien qu’on vienne lui rendre visite.” » L’ancien député européen Daniel Cohn-Bendit

Ils le dénichent une première fois dans l’un de ses meublés bon marché « rue de la Harpe, avec à ses pieds un portrait en carton de l’acteur Humphrey Bogart. Un autre jour, je l’ai pisté jusqu’au rez-de-chaussée d’un studio du quai aux Fleurs, où il avait ses habitudes », près de Notre-Dame. Le cinéaste Eric Rohmer disait avoir retrouvé cette fois-là Godard baignant dans son sang après une histoire d’amour qui avait mal tourné.

On ne compte plus ses fausses sorties. En 1971, à la suite d’un accident de Mobylette rue de Rennes, il manque vraiment d’y passer : un cric est nécessaire pour le dégager de la camionnette dans laquelle il s’est encastré. Un miracle dont il fait, neuf ans plus tard, un film, Sauve qui peut (la vie). En 2013, une rumeur se propage dans Paris : Godard serait (très) malade. « Une journaliste de Libé est passée voir notre critique de cinéma Olivier Séguret pour lui demander de préparer la nécrologie de Godard », raconte aujourd’hui Gérard Lefort.

Pour le quotidien préféré du réalisateur, si ce dernier passe l’arme à gauche, tout le déroulé du journal explose : « Il faut qu’on ait sa nécro au frigo », explique-t-elle, soit son portrait prêt pour une future publication. « Olivier restait silencieux », croit se souvenir Lefort, et n’écrivit rien. De ce refus d’obstacle naît un joli petit livre, Godard vif (G3J Editeur, 2015), sorte d’anti-nécro à couverture orange signée par Séguret, qu’on aperçoit sur le bureau de Godard dans A vendredi, Robinson, documentaire réalisé en 2022 par une peintre et cinéaste iranienne, Mitra Farahani. Elle a capté les toutes dernières images du maestro vivant : dans un étrange coup de dés, son film, produit par Jean-Paul Battaggia et monté par Fabrice Aragno, est sorti en salle le 14 septembre, au lendemain de la disparition du cinéaste.

« Le club des cinq »

Ces deux-là ont accompagné Godard presque jusqu’au bout. « Ils sont mon comité de réalisation, à la fois ma tête et mes jambes », disait-il souvent. « Deux fées », préfère Olivier Séguret pour décrire Battaggia-Aragno, à la fois « assistants, régisseurs, directeurs de production, scripts, secrétaires, costumiers, machinos, électros, monteurs, chefs opérateurs, ingénieurs du son, chargés des restos, des taxis, de l’argent et des bouteilles d’eau ».

Deux garçons indispensables qui, par « respect » et refus d’une amitié trop facile, maintenaient un vouvoiement de rigueur, « comme Frédéric Moreau et Madame Arnoux à la fin de L’Education sentimentale », réfléchit d’une voix douce Aragno dans le studio de création, au sein d’anciens entrepôts industriels de Lausanne. Ni l’un ni l’autre n’étaient d’ailleurs des « godardiens » historiques. « Quand il me demande en 2002 de travailler avec lui, sourit le réalisateur de 50 ans, j’étais plutôt Kiarostami et Antonioni. » Avec Jean-Paul Battaggia, il présente jusqu’au 18 décembre à la Ménagerie de verre, à Paris, un « parcours visuel et sonore » autour de cinq des derniers films du « maître ».

Ce duo dévoué partageait avec trois autres personnes un groupe WhatsApp consacré à « Jean-Luc ». « Le club des cinq », sourit, émue, Matilde Incerti, attachée de presse du réalisateur depuis Eloge de l’amour, en 2001, et membre du groupe. Mitra Farahani en est aussi, et Nicole Brenez, une historienne et théoricienne du cinéma rencontrée il y a sept ans et que Godard, émerveillé par sa culture et sa dextérité à retrouver des archives, surnommait sa « documentaliste ». Cinq vigies veillant sur lui, pas plus que les cinq doigts d’une main. Le groupe était baptisé « Au contraire », deux mots par lesquels Godard a toujours aimé commencer ses phrases, comme une promesse de disputatio, d’engueulade, de polémique.

« Cet été, nous recevions encore par e-mail des rébus, énigmes et devinettes que Jean-Luc inventait chaque jour. » L’historienne et théoricienne du cinéma Nicole Brenez

Comme ceux qui ont l’ironie, la critique et la brouille faciles, Godard, homme d’amitiés séquentielles, ne suscitait plus tant de fidélités que ça. Ses provocations en 2014 pour expliquer que « François Hollande devrait nommer Marine Le Pen premier ministre », ses saillies de militant de la cause palestinienne sur les juifs, fatigantes pour certains, antisémites pour d’autres, en avaient éloigné plus d’un. « La dernière fois que je suis venu le voir, en 2015, raconte l’ancien député européen Daniel Cohn-Bendit, camarade des années Mao du cinéaste auquel Godard envoyait un message chaque 22 mars, pour l’anniversaire du mouvement étudiant de Nanterre, Anne-Marie m’avait remercié en disant : “Il est très seul et il aime bien qu’on vienne lui rendre visite.” » Des mots d’ordinaire réservés aux personnes âgées sans beaucoup d’amis et qui avaient surpris l’ancien leader de Mai-68.

L’obsession de sa fin

C’est en 2014-2015 que, tout à coup, Godard, à 80 ans passés, se prend à évoquer la vieillesse. Voilà déjà cinq ans qu’il ne joue plus au tennis à cause d’une douleur au genou. Devant Olivier Séguret en visite à Rolle, l’ancien jeune homme qui marchait sur les mains pour épater ses fiancées s’épanche à voix haute : « Les animaux, on les pique ; mais nous, même si on demande, personne ne nous pique, même un ami médecin… Bien sûr, je connais un ou deux endroits où je me dis parfois, quand je me promène : tiens, je pourrais me jeter de cette falaise, ce serait une mort certaine. Et en même temps je me dis aussi : ça fait peur, je vais avoir peur de sauter… Peut-être que si j’étais de cette époque, j’irais au Moyen-Orient – dans une ONG plutôt que chez les djihadistes –, mais en prenant des risques et en espérant prendre une balle au bon endroit. »

« Il a sollicité une mort volontaire pour échapper au malheur des jours. » Pierre Beck, l’ancien vice-président de l’association Exit Suisse romande

L’ancien journaliste de Libé n’est pas choqué par cet aveu. Serge Daney, le grand critique ciné du quotidien dans les années 1980, se sachant très malade, avait un jour chargé Olivier Séguret (sans succès) de lui « trouver de la digitaline », rapporte-t-il à Jean-Luc Godard. Moue de l’intéressé : « Le poison, je n’aimerais pas. Je me méfierais du résultat », répond celui qui s’est pourtant « raté » tant de fois avant sa rencontre avec Anne-Marie Miéville. Le sujet l’obsède. Il l’évoque cette même année avec le journaliste Darius Rochebin, en public cette fois, sur la Télévision suisse romande (TSR) : « Si je suis trop malade, je n’ai aucune envie d’être traîné dans une brouette. Je demande souvent à mon médecin, à mon avocat, comme ça : “Si je viens vous demander du barbitural [il veut dire du pentobarbital], je ne sais pas comment ça s’appelle, ou de la morphine, est-ce que vous m’en donnerez ? » Et regrette de ne jamais obtenir de réponse favorable.

Il confessait à l’époque se sentir « tout jeune » dans sa tête. Mille projets fusaient encore de son séjour ou de l’atelier empli de petites caméras et de matériel numérique dernier cri, rue des Petites-Buttes. « Le corps (…) est intéressant à suivre » : devant le journaliste suisse, il faisait même mine de prendre goût à disséquer les évolutions physiques dues au grand âge, qui, au passage, lui avait adouci le caractère. « Le Jean-Luc Godard que j’ai eu la chance de rencontrer en 2015 voulait rire, avec ce savoir-faire que l’on voit dans tous ses films, depuis le burlesque physique jusqu’au trait d’esprit le plus sophistiqué, raconte l’historienne et théoricienne Nicole Brenez. Cet été, Jean-Paul, Fabrice et moi recevions encore par e-mail des rébus, énigmes et devinettes que Jean-Luc inventait chaque jour. »

L’heure du grand départ

Mais, tout à coup, le reclus de Rolle n’a plus trouvé « intéressants » les stigmates du temps. Il n’a plus eu envie de jouer. « Il ne tenait plus très bien debout, M. Godard, confie, à Rolle, Gino Siconolfi, le patron de la société de taxi Arc-en-ciel, qui le conduisait ici et là depuis vingt ans. A la fin de l’été, il m’a dit qu’il était très très fatigué. » Fin août, le cinéaste lui indique que c’est sans doute « la dernière fois qu’il promène ses chiens au bord du lac » et jusqu’à l’embouchure de l’Aubonne, comme dans son avant-dernier film, Adieu au langage, dont Gino, le chauffeur de taxi, était d’ailleurs l’un des figurants. « Deux scènes, je n’ai pas bien compris mon rôle, j’étais le chauffeur d’un monsieur important. »

Sa décision est prise le 3 septembre 2022. « Il va partir. » Anne-Marie Miéville l’annonce à quelques intimes. « Il a sollicité une mort volontaire pour échapper au malheur des jours », nous explique Pierre Beck, l’ancien vice-président de l’association Exit Suisse romande, créée en 1982 et choisie par le couple Godard. « Depuis 2013, les autorités pénales de notre pays autorisent l’assistance ou le suicide pour des personnes souffrant de polypathologies liées à l’âge : perte d’équilibre, de vue, d’audition, tout cet ensemble de petites choses qui, isolément, ne sont pas forcément graves mais ensemble rendent la vieillesse intolérable à certains », ajoute cet ancien interniste. « Ce n’était pas à cause d’une maladie ou de souffrances, confirme Olivier Séguret. Il était épuisé, déprimé, et ne pouvait plus travailler. »

Le 5, une date est arrêtée dans l’agenda ultrachargé de l’association : le suicide assisté de Godard est programmé le 13 septembre. « N’y voir aucun signe particulier », préviennent ses amis. Le 11, coup de tonnerre, voilà que l’autre gloire du cinéma romand, Alain Tanner, meurt à Genève. La Suisse est en deuil. Elle ignore que, deux jours plus tard, une autre disparition va totalement éclipser celle de l’auteur de La Salamandre. « Je crois sans en être certain que j’avais tenté d’en plaisanter avec lui en disant : “Tu ne veux pas retarder la venue d’Exit ?” Mais quand c’est fixé, ces choses-là, c’est fixé », raconte Fabrice Aragno.

La veille de la date prévue, l’épouse du cinéaste prévient quelques proches. Parmi eux, Olivier Séguret. Ou encore le patron historique de Libé, Serge July : il a connu le réalisateur par la mère de son fils, la journaliste et éditrice Blandine Jeanson, qui, comme actrice, a traversé trois des films de Godard. En 2009, July lui-même a coécrit le documentaire Il était une fois… Le Mépris. De Rolle, l’homme qui a choisi de mourir ajoute parfois quelques mots derrière ceux de sa femme : « Au revoir », « Je m’en vais », ou, plus rare, « Je t’embrasse », comme à son vieux « Roland ».

« Il est à côté de moi, c’est fini, il dort »

Tolmatchoff pose sur son visage ému ses longues mains piquées de taches de vieillesse, comme un rideau. Il fut l’impresario de Georges Moustaki et le protégé de Romain Gary à Los Angeles, mais surtout, en 1955, le bel acteur à chapeau d’Une femme coquette, court-métrage à petit budget tourné en 16 mm par Godard, d’après Le Signe, de Maupassant. Il a aussi inspiré costumes et répliques à son ami de la bande du Parador : « Mon chapeau, il s’est retrouvé sur la tête de Piccoli et de tas d’autres. Michel Poiccard [Belmondo] qui crie dans la voiture d’A bout de souffle, ce sont mes onomatopées quand je filais au volant de mon Opel Olympia ou de ma Galaxy. » « Les plus belles filles du monde ne sont pas à Londres, ni à Stockholm, ni à Paris, mais à Genève ou Lausanne » et « la voix de France Inter » entendus dans le film, c’est encore lui. Un des amis de Poiccard porte son nom. Le cinéaste le savait, et cela compte à l’heure des adieux.

« J’aimerais mieux être enterré dans les bois, mais pour cela il n’y aura pas d’autorisation. Donc il faudra jeter les cendres dans le lac. » Jean-Luc Godard en 2019 à la télévision

Ce qui s’est passé le lendemain, sur le lit de Jean-Luc Godard, dans la maison d’Anne-Marie Miéville, ils sont peu à le savoir. Et ce ne sont pas les deux « fées » qui le raconteront. « Avant, je travaillais dans le monde de la marionnette. Je ne suis pas un parleur, sinon je ne ferais pas de cinéma », prévient Fabrice Aragno. On sait que la présence d’une infirmière est requise et que l’usage est de recourir à une dose de pentobarbital de 15 grammes. « Trois minutes maximum d’endormissement avant de s’en aller », précise l’ancien vice-président de l’association Exit Suisse romande. Exit, comme « une porte de sortie en cas de nécessité », dit-il. Exit, comme l’enseigne lumineuse qui indique la sortie dans les salles obscures : « Jean-Luc ne peut pas ne pas y avoir pensé », sourit Olivier Séguret.

« Il est à côté de moi, c’est fini, il dort », annonce, le matin du 13 septembre, Anne-Marie Miéville à quelques proches. A 9 h 58, le site de Libération sort en exclusivité la nouvelle. Vingt-huit pages sont bouclées dans la journée pour le journal du lendemain. Parmi les derniers de ses 150 films, Adieu au langage a tout juste dépassé les 30 000 entrées, Le Livre d’image n’a été diffusé que sur Arte malgré une Palme d’or spéciale à Cannes. Mais le « qu’est-ce que c’est “dégueulasse” ? » de Jean Seberg dans A bout de souffle (1960), le madison de Bande à part (1964) ou la « ligne de chance » de Marianne et Ferdinand dans Pierrot le fou (1965) appartiennent à la légende.

Le mausolée de Milan

Le décès du génie fait le tour de la planète. Au Kiosque (le nom suisse des tabacs) des Amis, Carmelo Conti, un carreleur du coin passé jouer au tiercé, qui n’a jamais vu un film de Godard, montre la photo que son fils Tony lui a envoyée de Los Angeles lorsque leur voisin de Rolle est mort : « Repose en paix Jean-Luc Godard », affichait en lettres rouges le Nuart Theater, une institution de Santa Monica. « Tout le monde me connaît mais personne n’a vu mes films », a résumé un jour le prince de la Nouvelle Vague.

Les messages affluent, certains mystérieux, d’autres inattendus. Le 16 septembre, Le Monde fait paraître dans sa page consacrée aux avis de décès un hommage à « Jean-Luc Godard » envoyé par la grande dame de la mode, Miuccia Prada, 73 ans. « Miuccia Prada se souvient avec émotion des sollicitations intellectuelles vécues à travers ses films qui ont joué un rôle important dans sa propre formation culturelle et des précieuses rencontres qui ont eu lieu au fil des ans », a dicté la riche Milanaise. Des proches de Godard se souviennent des longues manœuvres de la milliardaire pour approcher le cinéaste désargenté et tenter d’unir le nom de la marque à celui de l’icône du 7e art, et notamment de ce jour où, pour cause de météo, le jet de la couturière n’avait pu se poser près de Rolle.

Un accord avait été trouvé en 2019 : dédiée à l’art contemporain, la Fondation Prada abrite désormais, à Milan, une reconstitution à l’identique de l’atelier suisse de l’artiste : le « Studio d’Orphée ». Son Lion d’or, son dernier film, son cahier et son écriture, ses moniteurs, « les dernières années de sa vie sont là, sa vie est là », explique Matilde Incerti. Plus sa raquette de tennis, son imper, son petit aspirateur Dyson… De quoi s’interroger durant la visite : Godard ne se serait-il pas un peu moqué de Prada et de ses fans ?

Dispersé dans le lac

Pas du tout, au contraire… Dans les années 1980, Anne-Marie Miéville avait trouvé que ces deux mots, « au contraire », feraient, le jour venu, une parfaite épitaphe pour son mari. Sur une tombe d’un cimetière de la Riviera suisse, façon Nabokov à Montreux ou Charlie Chaplin à Corsier-sur-Vevey ? « J’aimerais mieux être enterré dans les bois », avait prévenu Godard en 2019, lors d’un entretien avec la journaliste Elisabeth Quin sur Arte, sans cercueil, à même la terre. « Mais pour cela il n’y aura pas d’autorisation. Donc il faudra jeter les cendres dans le lac. Après tout, c’est un peu mon lac, puisque [ma famille et moi] avons fait des va-et-vient entre Paris et la Suisse et entre la Suisse et la Savoie » – son grand-père maternel avait une propriété côté français, entre Yvoire et Thonon.

Il est décidé que Jean-Luc Godard sera incinéré le 15 septembre. « Fabrice et moi partirons avec l’urne dans une frêle embarcation », téléphone Anne-Marie Miéville à Roland Tolmatchoff, comme pour s’excuser de ne pouvoir l’embarquer avec eux – le bateau n’était en réalité pas si frêle que cela. Godard a tant de fois filmé les embarcadères du « lac de Genève », comme il disait pour emmerder les Français, ses bateaux Riva et ses cygnes, et, rouges et blancs sur fond bleu, ses drapeaux suisses flottant à la brise, qu’on imagine le plan.

Une référence, chuchotent quelques initiés, à la dernière phrase de Sépulture sud, nouvelle où Faulkner se souvient avec une minutieuse exactitude des heures précédant les obsèques de son grand-père, et que Godard cite en 2017 dans Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma. Il y est question d’« ossements vides et pulvérisés », de « poussière inoffensive et sans défense », d’abolition des saisons. Un brin obscur, mais une chose est sûre : ce jour de cendres, un orage s’est levé, la couleur du lac a viré d’un coup, le vent a commencé à friper la surface de l’eau et Godard s’est envolé.

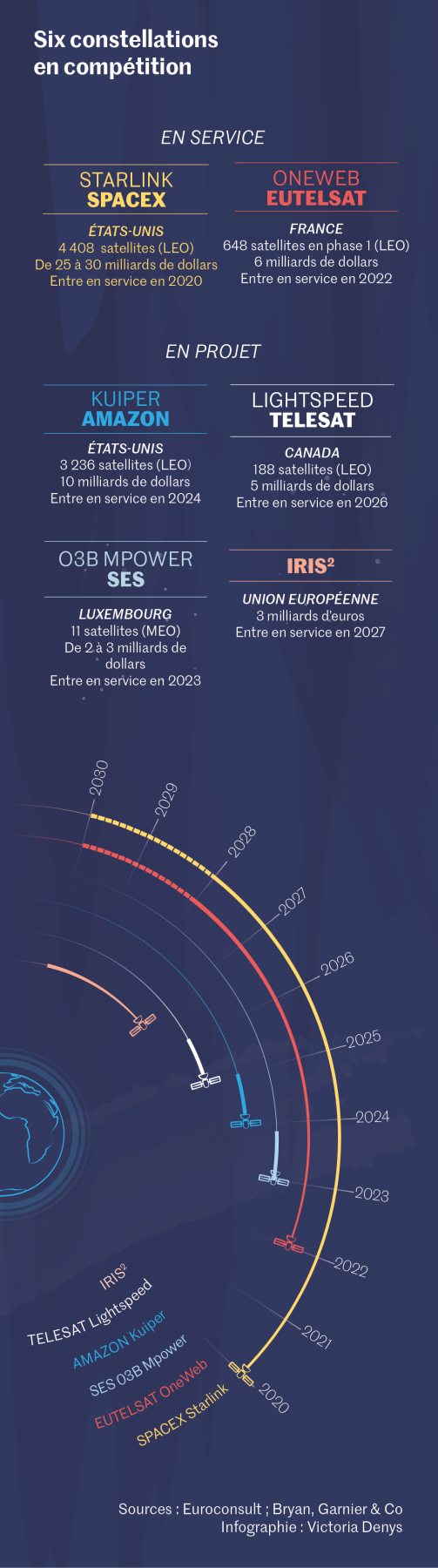

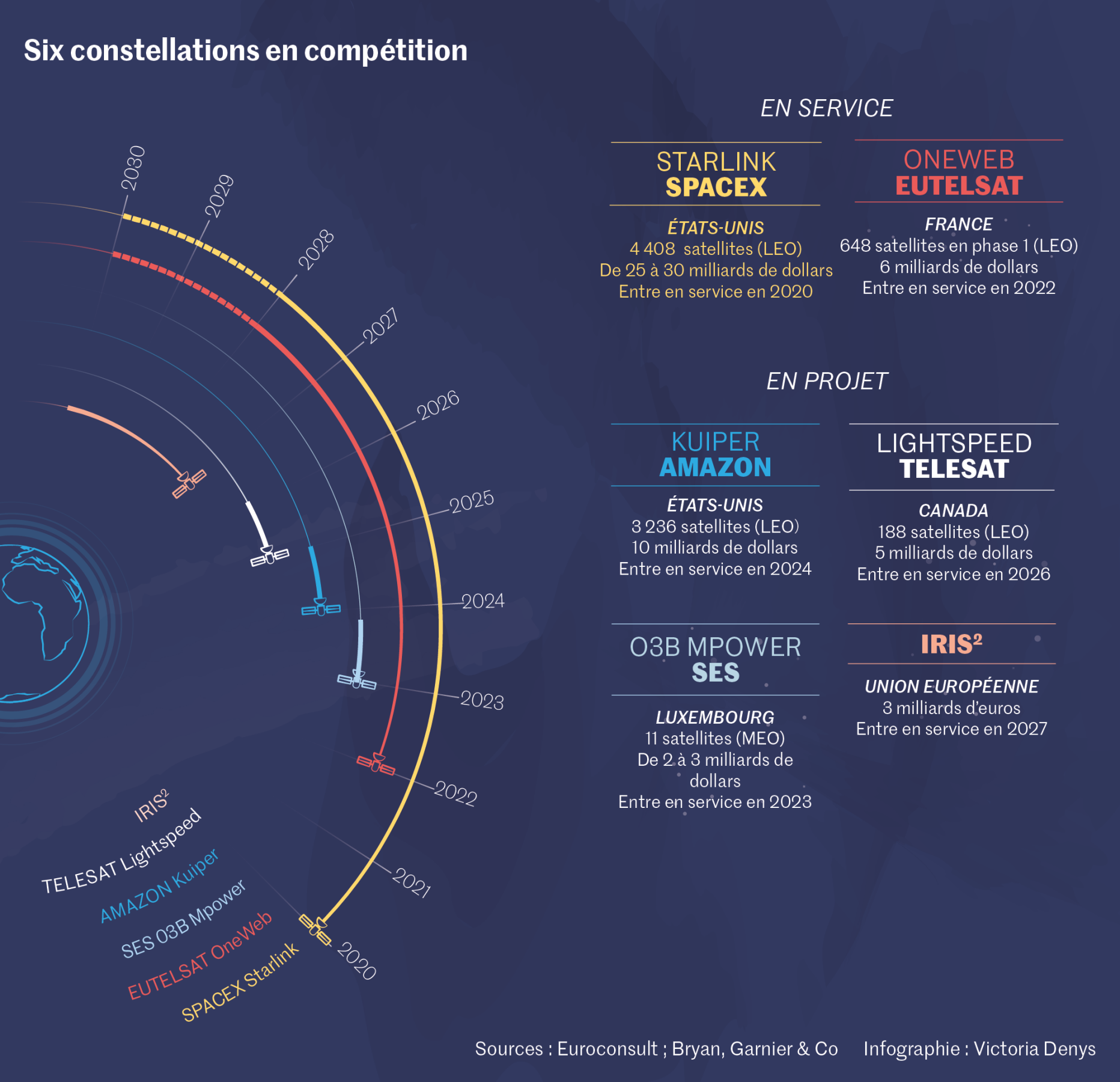

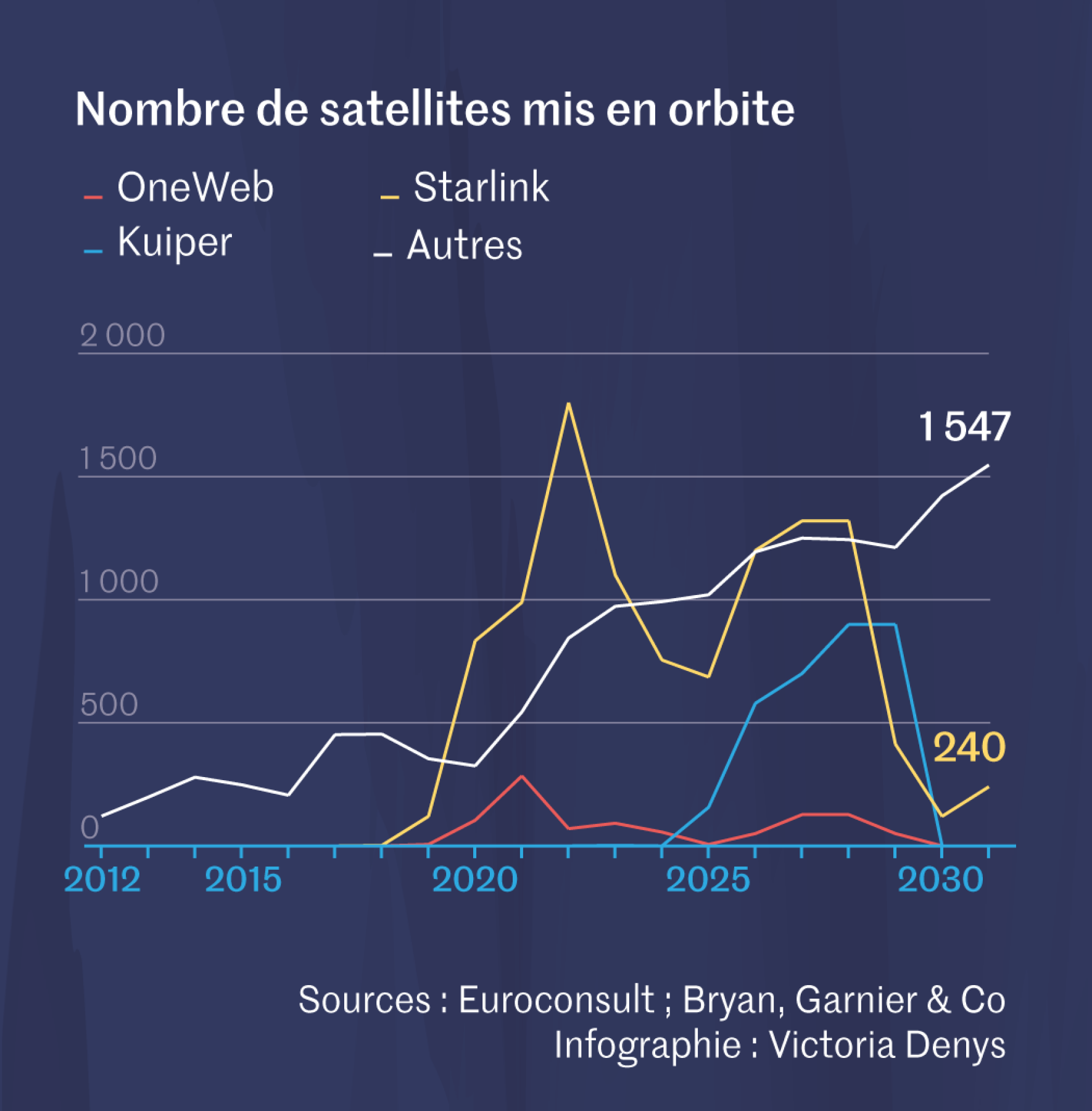

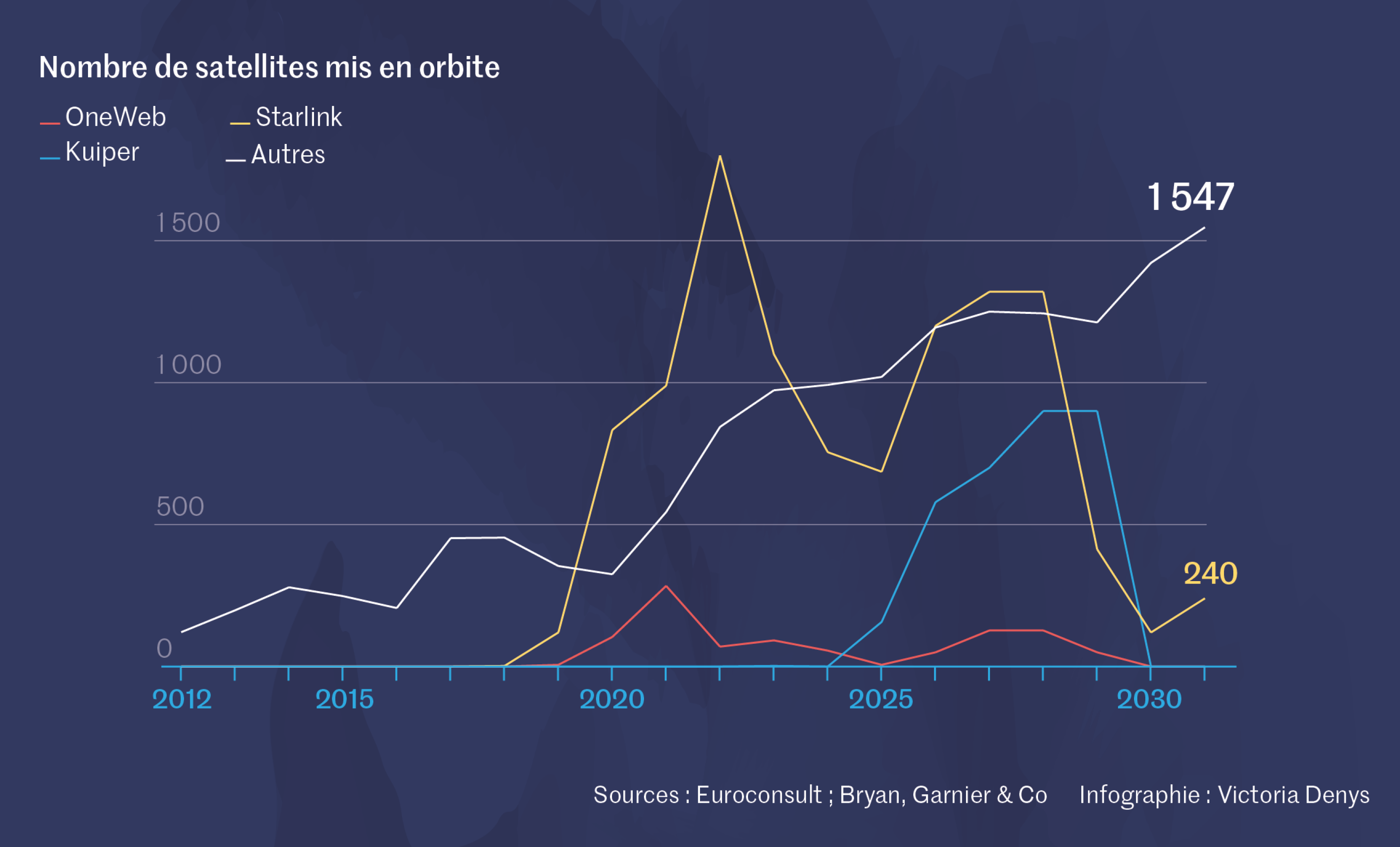

Dans le centre-ville de Kherson (Ukraine), des habitants réunis autour d’un terminal Starlink, le 12 novembre 2022. "

Dans le centre-ville de Kherson (Ukraine), des habitants réunis autour d’un terminal Starlink, le 12 novembre 2022. "

https://meggbeniere.com/wp-content/uploads/Les-niveaux-de-conscience-Dr-Hawkins-2-480x315.jpg 480w" data-srcset sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 639px, 100vw">

https://meggbeniere.com/wp-content/uploads/Les-niveaux-de-conscience-Dr-Hawkins-2-480x315.jpg 480w" data-srcset sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 639px, 100vw">

CORRELATS

Développement personnel,

Niveaux de conscience,

Travaux du Dr David R. Hawkins

https://moncarredesable.com/lechelle-de-conscience-du-dr-hawkins/

Pouvoir contre force

https://www.amazon.fr/gp/product/2813216518/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1&asin=B079TRW8Z7&revisionId=&format=2&depth=1

.

.

.

.

.